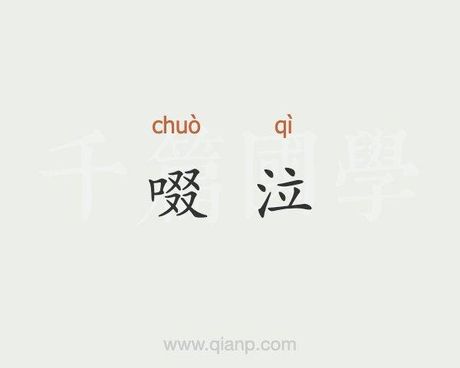

啜泣的拼音与发音

啜泣的拼音拼写为chuò qì。声调均为第四声(去声),其中“啜”为翘舌音,声母ch韵母uo;“泣”声母q韵母i。注音符号标注为ㄔㄨㄛˋ ㄑㄧˋ。发音时需注意“啜”的韵母uo为合口呼,与“抽”(chōu)的韵母区分。

啜泣的语义内涵

啜泣指抽噎、抽抽搭搭地哭,强调哭泣时伴随短促的吸气动作。区别于嚎啕大哭,啜泣特指低声压抑的哭泣状态,常见于悲伤、恐惧或极度隐忍的情绪场景。

典型行为特征包括:呼吸节奏断裂、肩膀抖动、声音断续压抑。如“嘤嘤啜泣”描述细弱哭声,“啜泣不止”指无法控制的持续抽噎。

词源与历史用例

该词最早见于《诗经·王风·中谷有蓷》:“有女仳离,啜其泣矣”,描述被遗弃女子的抽噎之态。

清代文学《老残游记》第十六回记录动态场景:“只听底下只是嘤嘤啜泣,又听堂上喝道:‘你还不招吗?不招,我又要动刑了!’”展现审讯中的压抑哭声。

现代文学延续此用法,巴金《春雨》写:“我又看见她俯在床上蒙着脸啜泣”,呈现人物面部遮掩的哭泣姿态。

近义与反义系统

- 近义词群:抽泣、抽噎、呜咽、陨泣、堕泪、饮泣。均含“小声哭泣”义,但啜泣更强调呼吸痉挛特征。抽噎侧重气息阻塞感;呜咽偏重声音绵长。

- 反义对比:微笑(情绪状态对立)。无直接反义词,与“大笑”“欢呼”构成情感两极。

多语言翻译对照

英语译为to sob,特指啜泣的抽噎动作。法语对应sangloter,同样包含断续哭泣的语义。德语译作schluchzen,日语汉字表记“啜泣”(せっきゅう)。

典型使用场景

- 文学描写:人物情绪崩溃时的肢体语言(肩部耸动、掩面低头)

- 心理学场景:创伤后应激障碍(PTSD)患者的夜间惊醒伴随啜泣

- 日常表达:低声啜泣、嘤嘤啜泣、啜泣不止