单耳旁(卩)是汉字中位于右侧的常见偏旁,形态窄长。代表性汉字包括即、却、印、卸、卫、卿、卯、卬等。该偏旁与双耳旁(阝)存在本质差异:双耳旁可分布于汉字左右两侧,单耳旁仅固定于右侧;双耳旁笔顺含横折折钩,单耳旁则为横折钩。

笔法核心要素

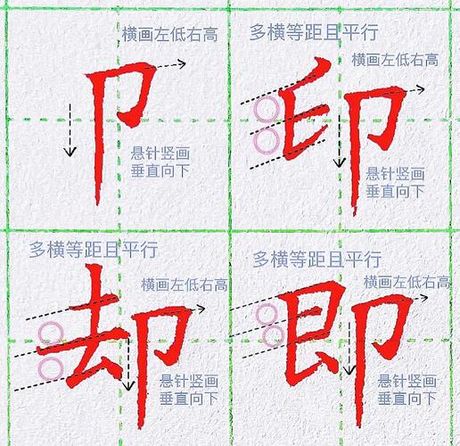

横折钩技法:起笔轻细,向右上倾斜取势。折笔时融合提、按、转三动作,追求内圆外方的线条效果。折后竖段向右微呈弯弧,钩画短促,向左上出锋。

竖画选择:悬针竖与垂露竖均适用。悬针竖起笔粗重,中段后提笔出锋,凸显挺拔利落;垂露竖收笔厚重,增强结构稳定感。竖画需垂直下行,长度不宜过度伸展。

结构布局规则

遵循左高右低、左缩右伸原则。左侧部件占左上约2/3空间,单耳旁起笔位点位于左侧部件中上部,占据右下2/3区域。左右竖画需形成主次对比:左侧竖画缩短,右侧竖画延长以平衡整体。

以"即"字为例,"艮"部起笔高位,点画间距均等;右侧"卩"折钩舒展,竖画作为主笔下拉,形成左右错落与视觉平衡。

软硬笔实践差异

毛笔书写强调锋面转换,通过提按实现内圆外方的折角。硬笔行楷可简化连笔:横折钩一气呵成,竖笔根据字形需求选择悬针或垂露。需注意单耳旁在字中的实际位置常低于主观判断,起笔位点需对齐左侧部件的主笔(如"去"字长提),避免偏高导致结构失衡。

典型错误修正

折角软弱:未融合提按动作,折角呈圆弧或尖角。需强化折笔时的顿压力度。

竖画倾斜:悬针竖或垂露竖偏离垂直轴线。书写时以方格中线为参照。

比例失调:单耳旁过度上提或下坠。始终遵循"右侧起笔位点对应左侧部件中上部"的定位规则。