读音与拼音

愧怍的汉语拼音为kuì zuò。其中“愧”读第四声(kuì),“怍”读第四声(zuò)。需注意“怍”存在另一读音zhà,但“愧怍”中固定读zuò。

语义与溯源

本义指惭愧、羞愧,引申为因缺点或错误产生的不安感。该词最早见于《孟子·尽心上》:“仰不愧於天,俯不怍於人”,强调为人处世的道德自省。宋代陆游诗句“平居少愧怍”进一步印证其文化延续性。

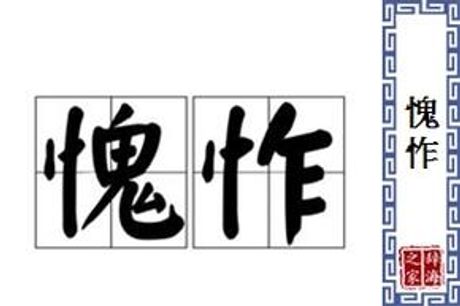

单字结构

- 愧:部首为忄(竖心旁),笔画12画。形声字,从忄、鬼声,本义即惭愧。

- 怍:部首同为忄,笔画8画。形声结构,从忄、乍声,核心义为惭愧或脸色改变。

文化应用实例

- 明代方孝孺《与黄希范书》:“千里遣徒……不胜愧怍”,表达受赠无报的不安。

- 现代作家王蒙《杂色》以“深感愧怍”描述角色对自我情感的批判。

近义与相关词汇

近义词包括惭愧、惭怍、愧恧(kuì nǜ)。无直接反义词,但存在扩展词汇如:

- 愧勗(kuì xù):通过羞耻感使人自勉,典出《新唐书》隋文帝赐《孝经》故事。

- 愧艴(kuì fú):羞惭与恼怒交织的情绪,见于唐代李景让传记。