汉字“廿”表示数字二十。这一字形起源于甲骨文,由两个“十”合并而成。《说文解字》明确记载:“廿,二十并也。古文省。”商周时期的甲骨文与金文中,“十”的初文为一竖划,中间常带肥点,后肥点演变为横画。两个“十”并写时,竖划相连,肥点融合为横,形成“廿”的雏形。

合文演变为独立字形

“廿”属于古文字中的“合文”现象,即两字合写为一形。类似结构包括:

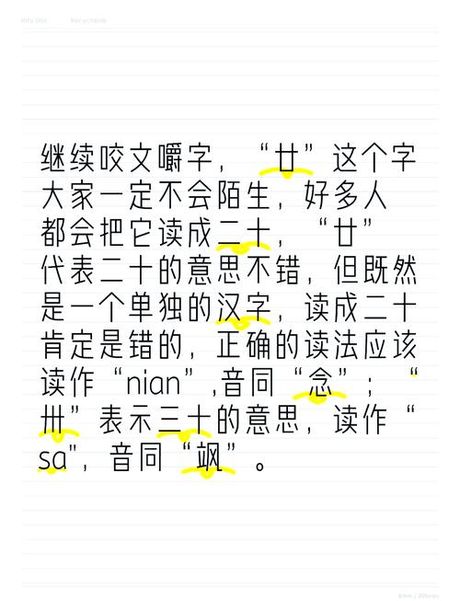

- 卅(sà):三十合并

- 卌(xì):四十合并

战国竹简与秦碑中,“廿”下常标注“=”符号,标志其合文属性,读音仍为双音节“二十”。字形演变中,两个“十”的笔画完全融合,至篆隶阶段已成为独立单字。

读音“niàn”的起源

“廿”读作“niàn”源于语音流变:

- 段玉裁《说文解字注》指出,秦代碑刻如“维卄六年”需适应四言句式,“廿”读为单音

- “二十”上古音快读合音形成“念”

- 宋代文献如开业寺碑题“念五日”,证实“廿”“念”互通

此现象类似现代网络用语“女票”(女朋友)的懒音演变。

功能与应用场景

书写效率驱动合文产生:

- 避免竖写时“二十”与“一”“二”混淆

- 减少笔画重复,提升记录速度

实际使用分三种情况:

- 诗文韵律:唐代李贺“颜回廿九鬓毛斑”,读单音“niàn”满足七言音节

- 固定词组:“廿四史”“五卅运动”保留合文传统

- 日常日期:书信落款“十二月廿八”应读“二十”

现代语境中的读音规范

字典标注“niàn”为单音节读音,但实际使用需依语境区分:

- 历史事件与典籍名称读原音(如“二十四史”)

- 文学创作或音节受限时读“niàn”

- 日期表述读“二十”更符合理解习惯

此类一字双读非特例,如“囍”注音xǐ而口语称“双喜”。

“廿”是汉字演化中“形音分离”的典型样本。其字形承载甲骨文合文基因,字音反映秦汉口语流变,功能上平衡书写效率与语言清晰度。