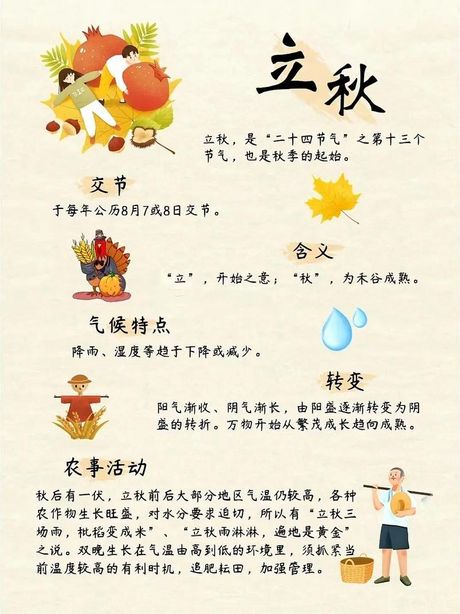

立秋,是二十四节气中的第13个节气,每年8月7日或8日立秋。这个节气标志着秋天的开始,暑去凉来,天气逐渐变得凉爽。立秋后,虽然一时暑气难消,还有“秋老虎”的余威,但总的趋势是气温逐渐下降。

立秋不仅预示着炎热的夏天即将过去,秋天即将来临,也表示草木开始结果孕子,收获季节到了。古时,立秋被视为夏秋之交的重要时刻,人们非常重视这个节气。

中国古代将立秋分为三候:一候凉风至,二候白露生,三候寒蝉鸣。每候五天,共十五天,为一个节气。凉风至,指的是西方凄清之风曰凉风,温变而凉气始肃;白露生,指的是大雨之后,清凉风来,天气下降,茫茫而白者,尚未凝珠,故曰白露降;寒蝉鸣,指的是寒蝉,蝉小而青紫者。

立秋的习俗包括立秋节、摸秋、秋忙会、贴秋膘等。立秋节,也称七月节,时间在公历每年8月7日或8日开始。摸秋,夏历八月十五日,是为中秋节,这天夜里婚后尚未生育的妇女,在小姑或其他女伴的陪同下,到田野瓜架、豆棚下,暗中摸索摘取瓜豆。贴秋膘,民间流行在立秋这天以悬秤称人,将体重与立夏时对比,因为人到夏天,本就没有什么胃口,饭食清淡简单,两三个月下来,体重大都要减少一点,秋风一起,胃口大开,想吃点好的,增加一点营养,补偿夏天的损失。

立秋并不代表酷热天气就此结束,初秋期间天气仍然很热。所谓“热在三伏”,又有“秋后一伏”之说,立秋后还有至少一伏的酷热天气。真正凉爽一般要到白露节气之后。立秋是古时“四时八节”之一,民间有祭祀土地神、庆祝丰收的习俗。