词源与历史背景

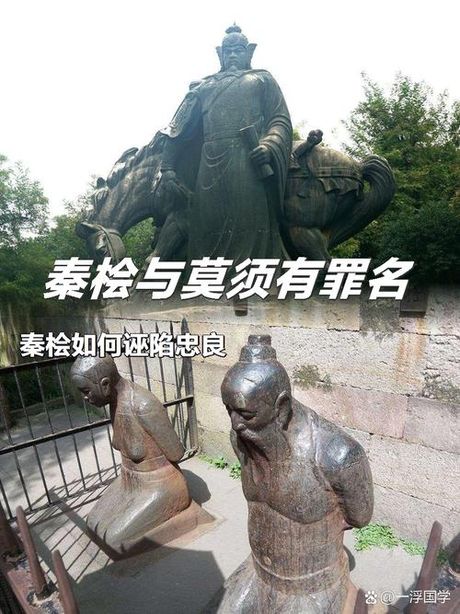

“莫须有”一词源自《宋史·岳飞传》的记载。1141年,岳飞被诬谋反下狱,大将韩世忠质问秦桧定罪证据。秦桧回答:“飞子云与张宪书虽不明,其事体莫须有。”韩世忠反驳:“莫须有三字何以服天下?”

岳飞最终以“受诏不救淮西”“指斥乘舆”等虚构罪名被处死。所谓岳云与张宪的谋反书信始终未被出示。此事件成为南宋政治冤案的象征。

语义争议与诠释分歧

“或许有”说:主流观点认为“莫须”表推测,《辞源》持此解。凸显秦桧含糊其辞的定罪态度。

“必须有”说:清代徐乾学等考证《皇朝中兴纪事本末》写作“必须有”,或为版本差异。反映秦桧强加罪名的意图。

“难道没有”说:学者李敖提出“莫须”系宋代口语反问词。例见《曾公遗录》宋徽宗对话:“莫须是有罪?”

“不须有”说:据《三朝北盟会编》八处宋代口语用例,“莫须”意为“不需要”。秦桧实质宣称谋反证据“不需要存在”。

现代法律概念与特征

“莫须有罪名”指缺乏证据的虚构指控。法律定性为无端诬陷或非法定罪。

- 核心特征:指控脱离事实依据,依赖主观臆断或权力滥用

- 典型表现:证据链缺失,法律程序违规,定罪依赖口供胁迫

- 社会危害:侵害个体权利,削弱司法公信力,制造冤假错案

司法防范机制

证据标准:中国《刑事诉讼法》规定定罪需“证据确实充分”。贯彻疑罪从无原则。

程序制约:非法证据排除规则否定刑讯所得供词。二审终审制提供纠错途径。

权力监督:审判公开制度减少暗箱操作。律师辩护权保障被告人抗辩机会