雾主要由大量小水滴或冰晶组成,这些水滴或冰晶在空气中形成气溶胶。当温度较低,特别是大气中水蒸气的饱和度达到一定程度时,水蒸气就会凝结成雾。通常,当地面温度下降,空气中的水蒸气逐渐冷却并形成小水滴。当这些水滴在空气中聚集到一定密度时,就形成了雾。

雾的形成与气温、湿度和风速等因素密切相关。在夜间,由于辐射冷却,地面的温度降低,从而使空气中的水蒸气凝结。此外,海边或河流附近的水分蒸发也会导致空气湿度增高,从而促进雾的形成。

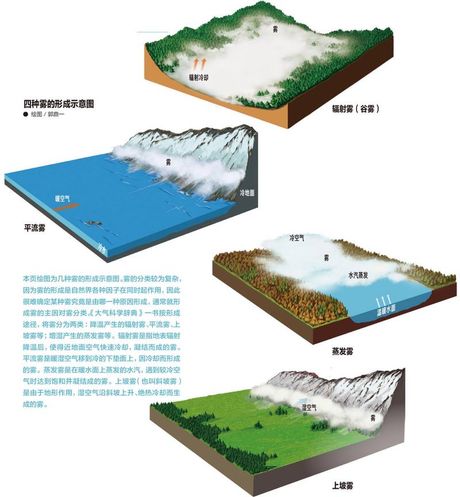

根据形成条件的不同,雾可以分为多种类型,如辐射雾、海雾和上升雾等。辐射雾通常在夜间形成,特别是在天空晴朗、风平浪静的地区,由于地表温度下降使得湿气在接近地面处凝结。海雾则是由于海面温度高于空气,水蒸气上升形成的。

除了自然形成的雾,人工活动也会影响雾的生成。例如,城市的工业排放物和汽车尾气可以增加空气中的颗粒物,这些颗粒物作为凝结核,帮助水蒸气更易于凝结成雾。

了解雾的形成机制不仅有助于我们更好地应对雾霾天气,提高生活质量,还能促进对环境保护的思考,如何减少空气中的污染物,改善城市生活环境。