诗歌原文与基本信息

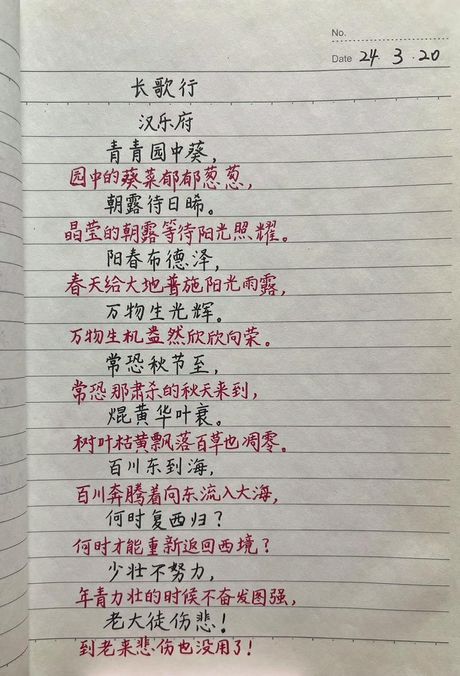

《长歌行》出自汉乐府,收录于北宋郭茂倩编纂的《乐府诗集》卷三十,属相和歌辞平调曲。全文如下:

- 青青园中葵,朝露待日晞

- 阳春布德泽,万物生光辉

- 常恐秋节至,焜黄华叶衰

- 百川东到海,何时复西归

- 少壮不努力,老大徒伤悲

创作年代为汉代,作者佚名。诗歌体裁为五言古诗,核心主题为惜时奋进。

分句解析与白话翻译

青青园中葵,朝露待日晞:园中冬葵枝叶青翠,晨露等待日光蒸发。葵指中国古代重要蔬菜冬葵,分紫茎、白茎两类。晞意为晒干,朝露象征生命短暂。

阳春布德泽,万物生光辉:春季散布恩泽,万物焕发生机。阳春指露水与阳光充足的温暖季节,德泽喻自然恩惠。

常恐秋节至,焜黄华叶衰:忧惧秋季来临,花叶枯黄凋零。焜黄形容草木枯萎状,衰读shuāi(现代规范音)。

百川东到海,何时复西归:江河东流入海,永无西返之日。百川泛指大河流,东流比喻时间单向流逝。

少壮不努力,老大徒伤悲:青年不奋发,老年空悔恨。徒强调悔恨无济于事。

核心意象的隐喻系统

植物生命循环:葵菜春茂秋衰对应人生少年与暮年。春晖中的葵菜象征青春活力,秋节焜黄暗示衰老不可避免。

水文意象:百川东流揭示时间不可逆性。朝露遇日即干强化生命脆弱感,海纳百川对比西归无望,构建时空永恒性的反思。

季节更替:阳春至秋节的急转强化危机意识。恐字直击对时间流逝的焦虑,万物生辉到华叶衰的转折突显盛衰无常。

人生哲理的递进阐释

自然法则的普适性:万物遵循生长消亡规律,人类生命同样受制于时间法则。草木秋衰与百川东去构成双重论证,推导出人生短暂的必然性。

主观能动性差异:植物被动接受荣枯,人类可主动创造价值。德泽恩惠需万物自行吸收转化,类比青年需主动利用时光奋进。

虚度与实现的对比:草木结果完成生命价值,人类无作为则等同虚度。徒伤悲警示老而无成的空洞感,反证努力的必要性。

艺术手法与结构分析

托物起兴手法:以园葵起兴引入人生议题。先言植物盛衰,再转时间哲思,符合兴而比的乐府传统。

三层递进结构:

- 万物生机(春景)

- 衰败预警(秋恐)

- 时空反思(江河)

结论聚焦人类责任(少壮努力),避免宗教或宿命论解读。

对比修辞:春辉与秋衰的视觉对比,东流与西归的逻辑对比。焜黄衰叶对比前文青青葵菜,强化盛衰无常的冲击力。

文化影响与现代价值

该诗位列小学语文教材,少壮不努力成为全民谚语。苏联小说《钢铁是怎样炼成的》生命价值论述与该诗内核相通,共构东方与西方的时间价值观对话。

现代意义聚焦时间管理的主动性。反对消极享乐主义,主张青年期投入自我实现,避免老年期价值空无。