地理范围

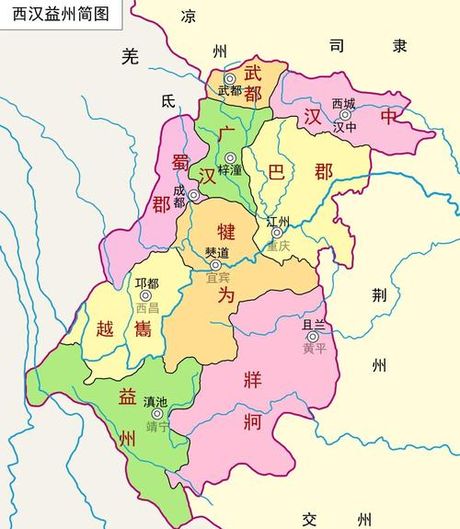

益州最大范围覆盖今四川、重庆全境,云南、贵州大部,陕西汉中盆地及缅甸北部,湖北河南小部地区。核心区域位于四川盆地及滇中高原。

历史沿革

元封五年(前106年)汉武帝设十三刺史部,四川地区为益州部,州治雒县。东汉益州治所迁至成都。三国时期益州为最大州之一,刘备据此建立蜀汉政权。贞观元年(627年)唐废州郡制,改益州为剑南道。天宝元年(742年)益州更名蜀郡,作为行政区划名称正式消失。

行政建置

益州全盛时辖蜀郡、犍为郡、越巂郡、永昌郡、汉中郡、巴郡等十四郡。下辖146县,涵盖西南大部。益州郡为下辖郡之一,郡治滇池县(今云南晋宁)。西汉推行郡县制同时保留滇王封号,形成郡守与滇王并存的“两套行政体系”。元封五年设益州刺史部,强化中央监察。

考古实证

滇池南岸河泊所遗址出土5000余片有字简牍,证实为益州郡治所在地。简牍含“益州郡滇池戹同里”“比苏律乡橙里”等记载,填补县以下基层建置史料空白。“滇国相印”封泥及“滇丞”“滇廷”简文印证《史记》中“赐滇王王印,复长其民”的初郡政策。遗址发现两汉纪年跨度263年,证实中央长期有效治理。

战略地位与衰落

地形封闭、物产丰饶使益州频现割据政权:公孙述“成家”、刘备蜀汉、李雄成汉、王建前蜀、孟知祥后蜀。元朝推行行省制,将汉中划归陕西,打破“北阻秦岭”地理屏障。明清沿袭此区划,益州故地割据基础瓦解。唐代成都为全国第三大都会,经济地位有“扬一益二”之称。北宋成都诞生世界最早纸币“交子”。明末清初战乱导致人口锐减,湖广填四川推动经济重建。