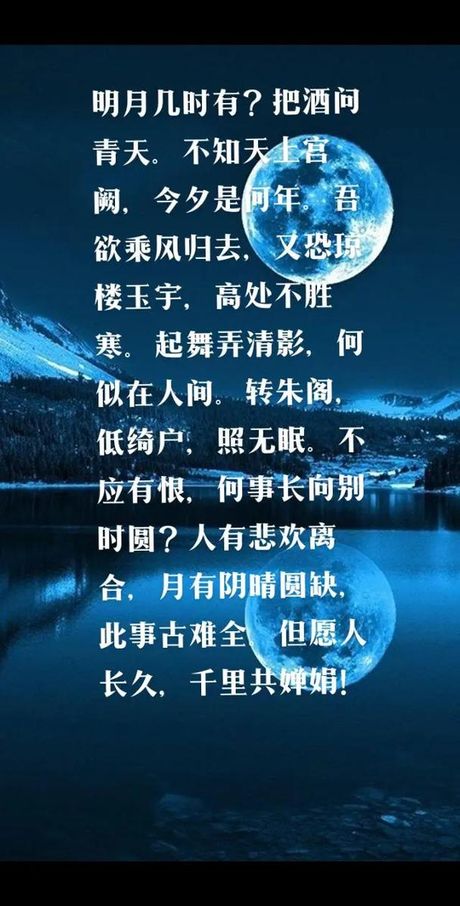

“但愿人长久,千里共婵娟”是中国古代诗人苏轼在《水调歌头·明月几时有》中的名句。这句诗不仅展现了苏轼深厚的文学功底,还蕴含了丰富的文化意义和情感表达。

诗句解析

“但愿人长久”表达了对亲人、朋友长寿健康的美好祝愿。在中国传统文化中,长寿被视为一种福气,是人们最朴素的愿望之一。

“千里共婵娟”中的“婵娟”指的是月亮。这句诗意味着即使相隔千里,也能共享同一轮明月的美好。月亮在中国古典文学中常常象征着团圆和思念,这里的“共婵娟”既表达了对远方亲人的思念,也寄托了未来能重逢的希望。

文化背景

这句诗反映了中国人对月亮的特殊情感。在中国传统文化中,中秋节是一个重要的节日,人们在这一天会赏月、吃月饼,象征着团圆和丰收。月亮成为了人们寄托思念、表达祝愿的载体。

情感表达

苏轼在这句诗中巧妙地运用了月亮这一意象,表达了对亲人的深深思念和对未来相聚的期盼。这种情感跨越时空,至今仍能引起人们的共鸣。

现代意义

在现代社会,这句诗依然具有深远的意义。它提醒我们,无论身处何地,心中对亲人和朋友的思念是永恒不变的。同时,它也鼓励人们珍惜眼前的团圆时光,对未来充满希望。

“但愿人长久,千里共婵娟”不仅是一句美丽的诗句,更是一种文化传承和情感寄托。它以其独特的魅力,在中国文学史上留下了浓墨重彩的一笔。