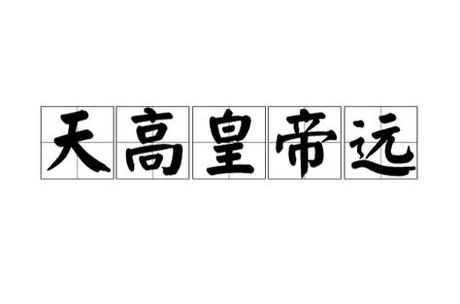

汉语成语,拼音为tiān gāo huáng dì yuǎn。原指远离中央政权的偏远地区,皇权难以有效管辖。现代泛指机构或组织远离上级监管,遇事自行决策,不受约束。

核心释义

原始语义:地理偏僻导致中央王法难以覆盖,地方权力真空。

现代引申:机构脱离监管体系,自主行动缺乏制约,隐含负面评价。

法律隐喻:规则失效状态下的无序或自治,常与"无法无天"互释。

历史渊源

文献初现:元代民间歌谣《台温处树旗谣》首录"天高皇帝远,民少相公多",直斥官僚压迫与中央失治。

典故深化:明代黄溥《闲中今古录》续载完整反诗:"一日三遍打,不反待如何",揭示元末浙江农民起义背景。官吏盘剥致民生绝境,地理隔阂加速统治失控。

历史定因:元顺帝时期民族等级压迫、赋税苛重,地方治理崩坏。"皇帝"专指元朝君主,与"相公"(官吏)形成权力结构对照。

语法解析

- 结构类型:联合式短语,四要素并列(天/高/皇帝/远)

- 句法功能:作宾语或分句,例:"此地天高皇帝远,盐贩横行"

- 情感色彩:贬义主导,强调监管缺失的负面后果

现代应用

空间批判:偏远地区政策执行弱化,例如"扶贫资金遭截流,天高皇帝远致监管盲区"。

组织管理:企业分支机构脱离总部控制,例:"海外分公司天高皇帝远,违规操作频发"。

文化转译:法语"loin du pouvoir central, il est difficile de se faire rendre justice"(远离中央权力,难获公正),英语"The sky is high and the emperor is far away"。

跨文化传播

日语"お上遠くで丸儲け"(官府遥远,趁机牟利),德语"Wenn der König weit ist, regiert der Bauer"(国王远离时,农民自治)。权力距离理论印证:地理或层级距离削弱控制效能,诱发地方自治或失序。

专制体制央地关系缺陷的文学标本。物理距离转化为权力衰减系数,持续警示监管制度建设的必要性。