“对牛弹琴”是一个在中国流传了数千年的成语,它源自一个古老的故事,寓意着对不懂道理的人讲道理是徒劳无益的。

成语的起源

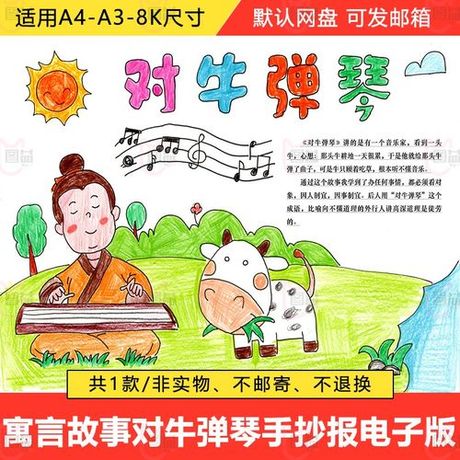

这个成语最早出现在《庄子·齐物论》中。故事讲述了一个叫公明仪的音乐家,他擅长弹琴。有一天,他在牛的面前弹奏了一首复杂的乐曲,但牛却没有任何反应。公明仪意识到,牛并不懂得欣赏音乐,因此对牛弹琴是没有意义的。

成语的含义

“对牛弹琴”这个成语后来被用来形容对不懂道理或者无法理解某一事物的人进行讲解或沟通,就像对牛弹琴一样,是白费力气。它提醒人们,在交流时应该考虑到对方的理解能力和兴趣,否则即使说得再多,也无法达到预期的效果。

成语的运用

在现代汉语中,“对牛弹琴”常用于形容某种无效的沟通或教育。例如,如果一个老师用复杂难懂的方法去教一个基础差的学生,就可以说是“对牛弹琴”。同样,如果一个人在不合适的场合或不合适的对象面前展示自己的才能或知识,也可以用这个成语来形容。

成语的启示

“对牛弹琴”这个成语给我们的启示是,有效的沟通和教育应该建立在对方能够理解和接受的基础上。无论是在教学、工作还是日常生活中,我们都应该根据不同的对象和情境,选择合适的方式和方法,这样才能达到良好的沟通效果。