阳关,这个在古代诗词中频繁出现的地名,位于今天的甘肃省敦煌市西南70公里处的南湖乡境内。因位于玉门关以南,故名为阳关。阳关在历史上扮演着极其重要的角色,它是丝绸之路南路的重要关隘,也是古代陆路对外交通的咽喉之地。

西汉时期,阳关和玉门关共同构成了对西域交通的门户,分别控制着丝绸之路的南北两道。阳关的建立可以追溯到汉武帝时期,当时为了防御匈奴的侵扰,同时巩固河西走廊的新领土,西汉政权在河西走廊设立了四郡两关,其中两关就是阳关和玉门关。这两个关隘不仅是军事要地,也是商贾、僧侣、使臣和游客验证出关的地方。

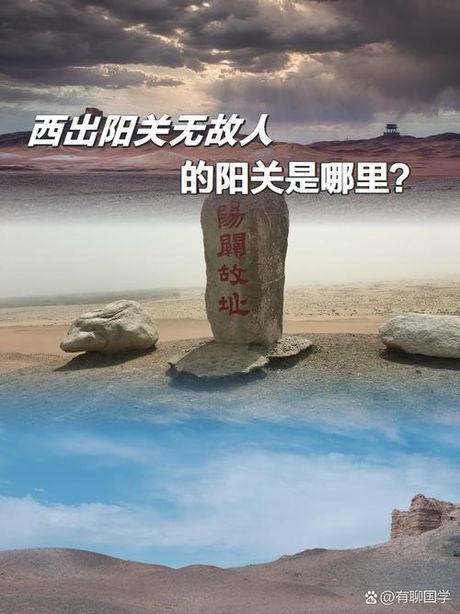

随着时间的推移,阳关在魏晋时期设立了阳关县,唐代改为寿昌县。然而,到了唐朝中后期,阳关逐渐荒废,只剩下了墩墩山烽燧,孤独地立于大漠戈壁之上。宋元以后,随着丝绸之路的衰落,阳关也逐渐被废弃。

今日的阳关,其故址被认为在敦煌市南湖乡的古董滩附近。古董滩因曾出土大量汉代文物而得名,包括箭头、古币、石磨等。这些文物的发现,为研究阳关的历史提供了宝贵的实物资料。

阳关不仅是古代丝绸之路的重要节点,也是军事、文化和贸易交流的重要场所,其历史地位和作用不可小觑。