越冬生存的核心需求

大雁向南迁徙的核心驱动力是食物资源短缺与极端气候适应。西伯利亚苔原带冬季气温降至零下数十度,水域全面封冻,水生植物、鱼虾等食物被冰层封锁。冰封环境切断食物来源,雁群必须向温暖地区转移。中国南方冬季平均气温维持在0℃以上,未冻结水域持续提供水生植物根茎、浮游生物及软体动物。鄱阳湖记录越冬白额雁数量超2万只,证明南方湿地承载大规模种群的能力。

迁徙行为的关键特征

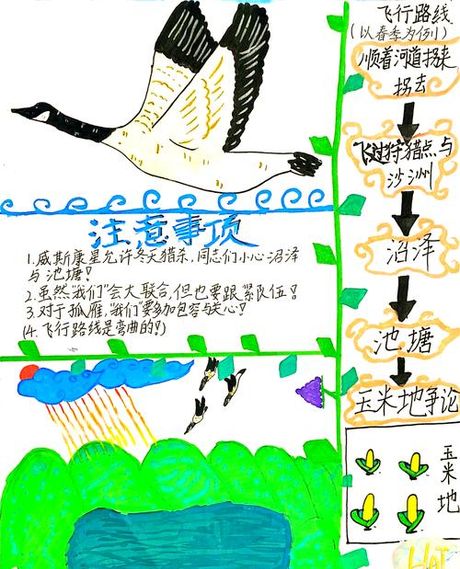

大雁迁徙呈现严格时空规律。每年秋分后启动南迁(9-11月),春分前后北返繁殖地(3-4月)。两条主要迁飞路径纵贯东亚:东北-华南沿海线延伸至南洋群岛,内蒙古-云贵高原线抵达缅甸印度。飞行时速达70-90公里,连续飞行1-2月完成数千公里旅程。2025年3月安徽舒城观测到北迁雁群,印证春季迁徙时间规律。

群体协作保障迁徙成功。雁群以6只或倍数组成家庭单位,迁徙时聚集成百上千个体。编队飞行采用人字形或一字形结构:头雁冲破气流形成低压区,后续个体节省体力30%。飞行中的协作机制包括:

- 头雁轮换制度:领飞者疲劳时由其他个体接替

- 位置优化原则:幼鸟与体弱者置于队列中部

- 声学通讯系统:持续鸣叫传递方位及危险信号

2025年3月安徽舒城记录的人脸状雁阵,实证队形动态调整的灵活性。

繁殖策略的纬度适配

夏季回归北方具备繁殖优势。西伯利亚夏季日照长达16-20小时,持续光照加速植物生长,昆虫种群爆发性增长。苔原湿地每平方公里生成生物量达温带地区3倍,雏雁获得充足营养。天敌数量较南方减少42%,巢穴安全显著提升。亚成年黑脸琵鹭等不参与繁殖个体会滞留南方,减轻种群资源竞争。

气候变化的现实挑战

全球变暖扰乱迁徙物候同步性。北美研究证实春季迁徙提前与温度正相关,但植被返青与昆虫爆发期提前幅度更大。长距离迁徙雁类面临双重困境:

- 越冬地无法感知繁殖地物候变化

- 雏鸟孵化错过当地食物峰值期

2025年4月吉林暴雪导致北迁雁群折返南飞,极端天气增加迁徙能耗。气候模型预测:2070年黑尾塍鹬繁殖地将缩减80%以上,迫使种群向高纬度扩散。

生态保护的实践路径

迁徙通道保护决定种群存续。广州花都区建立关键停歇地防护体系:花都湖湿地公园实施全天候巡护,2025年清理防鸟挂网80余米。安徽高邮湖西岸通过植被修复与水质治理,吸引6100只候鸟栖息,雁鸭类种群恢复率超150%。疫病防控纳入保护常规流程,野生动物救助站年度响应救护任务168次。

大雁向南迁徙揭示生物适应环境的进化智慧。保护迁徙通道需维持湿地网络完整性,全球协作应对气候变化。观鸟记录显示雁群队形变化蕴含空气动力学原理,持续研究将启发人类工程技术革新。