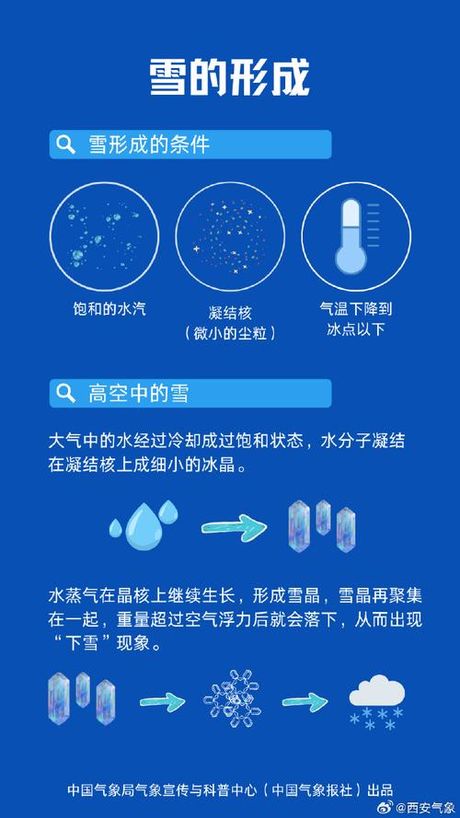

雪花是水冰的一种特殊形式,形成于云层中,由水汽直接凝华而成固态冰晶。形成降雪必须具备两个条件:水汽饱和和空气中存在凝结核。凝结核是悬浮在空中的微小固体微粒,如尘埃、盐粒或其他化学物质微粒。雪花晶体的大小和形态与水汽凝华结晶时的温度密切相关。

温度对雪花形态的影响

雪花的形态主要受温度和环境湿度支配。不同温度下,水分子会形成不同结构的冰晶:

- 0℃至-3℃:生成薄薄的六角板状冰晶,此时雪花形状最大、最完整。相对温暖的条件下雪花生长速度更慢,可能形成更平滑、更复杂的形状。

- -3℃至-5℃:形成针状冰晶。针状雪晶通常在温度介乎摄氏零度至摄氏零下五度时形成。在中等高度的云中,也能形成针或平的六面晶体。

- -5℃至-8℃:形成棱柱状冰晶。六角柱体的冰晶通常在高云形成,因为雪层越高,温度越冷。较冷的温度会在晶体两侧产生尖锐的尖角,并可能导致雪花臂(树枝状晶体)分支。

- -8℃至-25℃:冰晶可为板状、圆盘状、星状。当温度在-10℃至-20℃内,雪花会向扁平方向生长出树枝状、星盘状等复杂结构。约-15℃且水汽充沛时,雪花可发育得非常充分,形成复杂精致的枝状晶体(树突),这是最为人熟知的雪花形状。典型的六角形扁平片状雪花约在摄氏零下十五度左右形成。

- 低于-25℃至-30℃:结晶又呈现为缺乏枝瓣结构的六边形、六棱柱状。六角柱状的雪花通常在高云形成。若温度低于摄氏零下三十度,六角柱体的冰晶便形成。非常严寒时形成的雪花晶体很小,直径往往不足0.05毫米,肉眼几乎看不见,呈细粉状,被称为干雪。

雪花在降落过程中会穿越不同温湿度的气层,其形态变化被完美记录在生长轨迹中。环境温度的动态变化导致雪花形态的无限多样性。

雪花对称性的科学原理

雪花的对称性源于其内部水分子的有序排列。水分子(H₂O)由两个氢原子和一个氧原子通过共价键结合。当液态水冷却至凝固点,水分子利用氢键彼此连接,形成固态冰晶。最稳定的排列方式是六个水分子以六边形形状结合,这决定了大多数冰晶的基本六角形结构。在结晶过程中,水分子自我调整以最大化吸引力并使排斥力最小化,以预定的空间和特定方式排列,保持对称。冰晶的六个棱角在共享的相同生长环境下同步向外延伸。每个到达棱角尖端的水分子会沿晶格结构自动寻找最稳定位置,这种自组织过程在六个方向上以高度精确度重复上演。环境参数的均质性,如相同的温度波动、湿度变化和气压起伏,使得六个棱角如同被同一指挥家引领,奏出和谐的对称旋律。然而,绝对对称只是理想状态。真实大气中的微观湍流会造成局部细微环境差异,导致微观缺陷分布带有独特特征。这些微小偏差经过生长积累,最终会打破完美的几何平衡。雪花的对称性本质上是环境均质性的镜像反映。从量子物理角度观察,冰晶生长是熵增与能量最小化的动态平衡,是无数微观粒子在概率云中寻找最优路径的宏观显现。这种自组织现象不仅存在于冰雪世界,在矿物结晶、生物形态发生等领域也能找到相似原理。

雪花与气候变化

雪花的形态正成为环境监测的新指标。科学家发现,随着大气中凝结核成分的改变,某些地区雪晶的对称性出现了统计学上的显著变化。这些微观结构的变异,如同自然界设置的精密传感器,无声记录着人类活动对大气层造成的深远影响。在气候变化的背景下,研究雪花形态的变化有助于理解全球气候系统的细微变化。雪花对环境条件的高度敏感性使其成为大气状况的天然记录者。每一片雪花都携带着独特的环境记忆,其对称性诉说着共同的生命密码——那是水分子在时空长河中写就的冰晶诗篇。

雪花形成的物理过程

雪花的形成始于云层中的微小冰核(凝结核),如尘埃、盐粒或杂质。水蒸气在这些冰核上凝华增长,形成初始的冰晶核心。在有冰晶和过冷却水滴共存的云中,由于冰面的饱和水汽压比过冷却水面的饱和水汽压小,当实有水汽压介于两者之间时,会发生"冰晶效应"。过冷却水滴会蒸发减小,而水分子不断由水滴向冰晶转移,使冰晶因凝华而增大。这是混合云形成降水的重要机制。冰晶的基本模式是六角棱体,大部分冰晶的雏形都是六角形的。当更多水分子与冰晶结合后,会由第一个六角形开始保持冰晶形状继续向外生长。雪花可能遇到许多不同的环境条件,有时会融化,有时会导致生长,总是在改变其结构。污垢和灰尘颗粒会混入水中,影响结晶的重量和耐久性,可能导致裂缝和水晶碎裂,使其更容易融化。雪花从形成到落地需要数十分钟,其结构随环境条件不断变化,记录了它独特旅程的环境历史。每一片雪花都是大气中特定时间、特定地点、特定路径上水分子凝结艺术的独一无二的作品。