圆明园,这座曾经被誉为“万园之园”的皇家园林,在19世纪中叶遭遇了灾难性的破坏。关于是否应该修复圆明园,一直存在着广泛的讨论和争议。本文将探讨为什么不修复圆明园的几个主要原因。

历史见证与文化价值

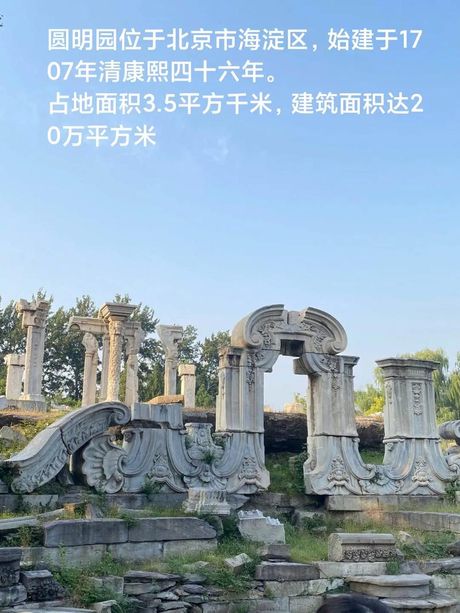

圆明园的废墟是近代中国历史的一个重要见证。它不仅见证了西方列强对中国的侵略,也反映了那个时代的文化冲突。保留圆明园的废墟,有助于人们记住历史,反思过去,从而更好地理解现在和未来。

修复难度与成本

圆明园的修复不仅是一项庞大的工程,而且面临着巨大的技术和资金挑战。圆明园的原貌已经难以完全恢复,且修复工作可能需要数十年甚至更长时间,耗费巨额资金。在资源有限的情况下,是否应该将大量资金用于修复圆明园,是一个值得深思的问题。

文物保护与原真性

文物保护的一个重要原则是保持文物的原真性。圆明园的废墟本身就是一种独特的文物形态,它承载着厚重的历史信息和情感价值。过度修复可能会破坏这种原真性,使圆明园失去其特有的历史和文化意义。

生态保护与可持续发展

圆明园的废墟已经成为一个独特的生态系统。在这个系统中,自然与历史遗迹相互融合,形成了一种独特的景观。修复圆明园可能会破坏这个生态系统,影响生物多样性和生态平衡。因此,从生态保护的角度来看,不修复圆明园也是一种可持续发展的选择。

公众意见与教育意义

公众对于是否修复圆明园的意见不一。一些人认为修复圆明园是对历史的不敬,而另一些人则认为修复可以恢复中国的文化自信。这种争议本身具有教育意义,可以促进公众对历史、文化和文物保护的深入思考。

不修复圆明园的原因是多方面的,包括历史见证的价值、修复的难度与成本、文物的原真性保护、生态保护以及公众意见的分歧。这些因素共同构成了对圆明园保护与修复的复杂考量。