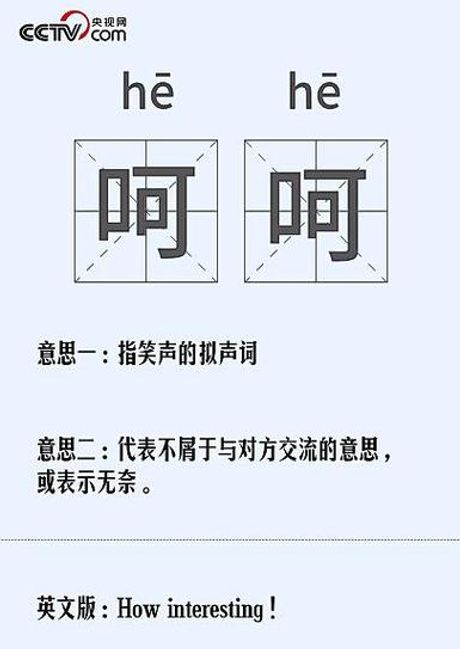

汉语词汇“呵呵”原指笑声拟声词或形容说话含混不清。古代文献如《晋书》、唐代寒山诗作及苏轼书信中多次出现,均描述自然笑声或情绪表达。现代网络语境重塑其语义,赋予嘲讽、敷衍等新内涵。

词义网络化演变

互联网普及推动“呵呵”成为高频聊天用语。早期仅模拟笑声,2011年后伴随暴走漫画等网络文化流行,衍生出终止对话、表达冷淡的功能,被称“聊天止于呵呵”。2013年网友票选其为“年度最伤人聊天词汇”,标志其负面语义的广泛认同。

网络语境中的多重含义

- 消极语义占主导:70%以上场景表达嘲讽、不屑或终结对话。例句“你说什么都对,呵呵”隐含否定态度;“呵呵,大小姐终于来了”传递阴阳怪气。

- 敷衍与回避工具:无继续交流意愿时作回应。女神回复“呵呵”常表示对追求者冷淡;职场对话中隐藏不满。

- 极端情绪替代:使用者心中暗骂时采用隐晦表达。网络流行语“每个‘呵呵’背后都有一句‘MLGB’”印证其攻击性。

骂人属性的语境依赖性

是否构成冒昧需结合场景判断。熟人闲聊或拟声笑语境保留原意,如“专家笑呵呵地点头”。陌生社交、争论场景中,单次回复“呵呵”触发被敷衍、嘲讽的感知,近80%用户认为此场景含贬义。

使用场景的语义分化

- 字数差异:“呵”单字多为语气词;“呵呵”倾向冷漠;“呵呵呵”可能缓和负面感。

- 性别化解读:女性使用“呵呵”更易被解读为可爱笑声,但“女神的呵呵”特指对追求者轻视。

- 替代词影响:哈哈、嘿嘿等拟声词分流积极笑意,加剧“呵呵”消极化。

社会评价与使用建议

年轻群体普遍反感该词,二次元文化圈视为“聊天终结者”。正式沟通需规避,避免引发尊重性质疑。语义理解需结合关系亲疏、上下文及语气助词,例如附加表情符号可弱化攻击性。