蒹葭的基本定义

蒹葭指芦苇。特指初生芦苇与成熟芦苇的合称。蒹表示未抽穗的芦苇。葭表示初生的芦苇。植物分类属禾本科。常见于湿地、河岸等水域环境。

词源与汉字解析

蒹葭为古汉语复合词。蒹拼音jiān,部首艹,笔画13,本义为未秀穗的芦苇。葭拼音jiā,部首艹,笔画12,本义为初生芦苇。两字均从“艹”(草字头),强调植物属性。汉字结构体现草本植物的生长阶段。

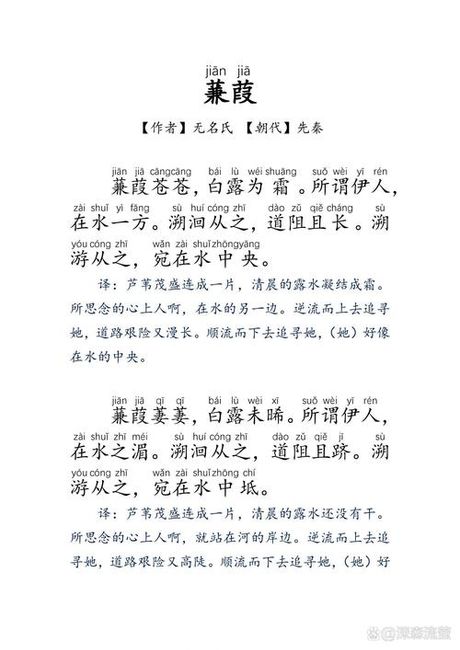

《诗经》中的经典出处

蒹葭出自《诗经·秦风·蒹葭》。诗歌以“蒹葭苍苍,白露为霜”起兴。描绘秋日芦苇茂密、露水凝结的意象。象征求而不得的爱情或理想。诗歌结构重章叠句。情感表达含蓄深沉。成为中国文学史上最著名的抒情作品之一。

文化象征与影响

蒹葭在传统文化中象征:

- 坚韧生命力——芦苇适应水生环境。

- 时间流逝——秋景暗示季节更替。

- 可望不可即的追求——诗歌中“伊人”的意象。

- 诗词创作——李白、杜甫等化用此典。

- 书画艺术——水墨画常见芦苇题材。

- 现代影视——作为经典意象被重新诠释。

现代语言中的应用

蒹葭在现代汉语的使用场景:

- 文学创作——作为诗歌或散文的意象符号。

- 地名与品牌——如湿地公园命名“蒹葭湖”。

- 教育文本——语文教材必读《诗经》篇目。

蒹葭的植物学特征

蒹葭对应的芦苇学名Phragmites australis。植株高度可达3米。根系发达,具净化水质功能。全球分布广泛。中国常见于长江流域、黄河流域湿地。经济用途包括:

- 建筑材料——茎秆编织席帘。

- 生态修复——用于水土保持。

- 燃料与饲料——传统乡村资源。

蒹葭的文学价值高于实用价值。该词永恒存在于汉语精神世界。