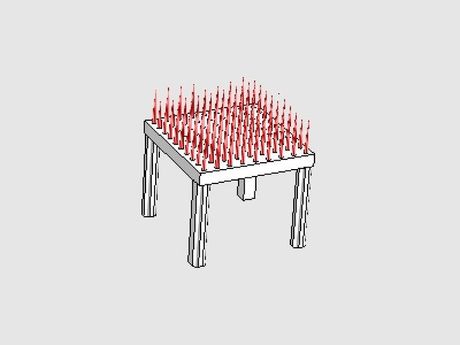

如坐针毡(拼音:rú zuò zhēn zhān)形容身心处于极度不安的状态。字面指如同坐在插满针的毡子上,引申比喻因惶恐、焦虑或痛苦而无法安定。

核心含义

心神不定。身体或精神因外界压力产生强烈不适感,表现为坐立难安、手足无措。

处境困窘。因陷入被动局面而无法摆脱,内心煎熬。

历史来源

出自唐代房玄龄所著《晋书·杜锡传》。原文记载:"性亮直忠烈,屡谏愍怀太子,言辞恳切,太子患之。后置针着锡常所坐处毡中,刺之流血。"

典故人物与事件

杜锡为西晋名臣杜预之子,任太子中舍人,职责辅佐愍怀太子。

愍怀太子司马遹荒废政务,杜锡屡次直言劝谏。太子心生怨恨,命人将针暗藏于杜锡常坐的毡垫内。

杜锡入座即被刺伤流血,却因身份所限无法声张。太子次日故意质问,杜锡被迫以"醉酒失态"搪塞。

语言应用

语法功能:作谓语、宾语、定语,多用于描述心理状态。

典型例句:明罗贯中《三国演义》第二十三回:"吉平只是大骂,王子服等四人面面相觑,如坐针毡。"

近义词汇:坐立不安、手足无措、局促不安。

反义对照:泰然自若、从容不迫、心安理得。

现代延伸

成为网络流行语"如坐针毡如芒刺背如鲠在喉"的组成部分,强化表达极度不适感。

常用于评价引发观众强烈尴尬或批判性反应的内容,如影视作品、公开演讲等。

使用注意

字形:"毡"不可误写为"毯"。

发音:"毡"读zhān,非tǎn。

该成语以具象场景传递心理困境,其生命力源于人类对"不安"的共通体验。