鸿雁传书指通过鸿雁传递书信,象征通信行为。该成语比喻书信往来或邮递服务。鸿雁作为候鸟的迁徙特性被古人赋予传递信息的文化意象。

历史典故核心

汉昭帝时期,苏武被匈奴单于囚禁北海牧羊十九年。匈奴谎称苏武已死。汉使依据常惠计策,宣称汉帝射获足系帛书的鸿雁,揭露苏武生存真相。单于被迫释放苏武。《汉书·苏武传》明确记载:“教使者谓单于,言天子射上林中,得雁,足有系帛书,言武等在某泽中。”

鸿雁的文化象征基础

鸿雁定期迁徙的特性被视作守时信使。《周易》《礼记》记载鸿雁被视为威仪与时节物候的象征。群体飞行时保持“一”或“人”字形队列,强化秩序性与可信赖感。古代婚礼纳采以雁为贽礼,取其“候时而行”之意。

文学意象演变

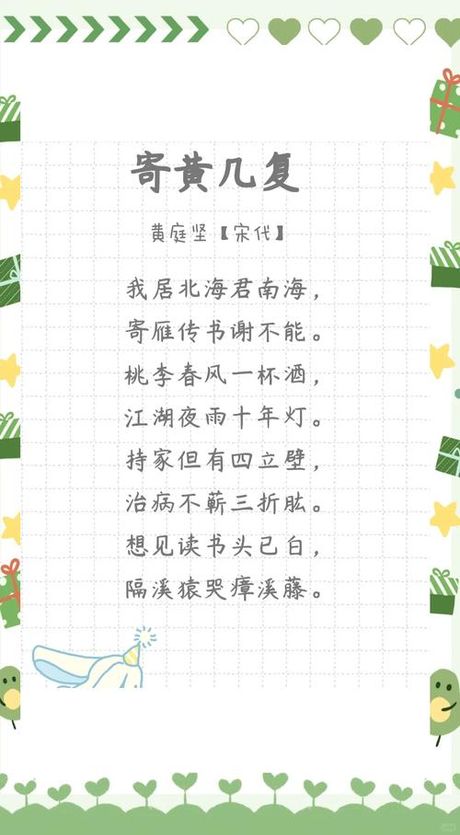

南朝乐府“仰首望飞鸿”以鸿雁喻书信期盼。唐代李商隐“朔雁传书绝”深化羁旅愁绪。宋代李清照“雁字回时,月满西楼”借雁书未至抒孤寂。隋代薛道衡“人归落雁后”将雁归与人返对照,凸显思乡主题。

古代通信的代称系统

“雁足”“雁帛”“雁书”均源自苏武典故。“鸾笺”源于宋代彩色信笺纹饰。“尺素”取自帛书长度单位。“鲤鱼”代指函匣,如蔡邕诗“中有尺素书”。驿使别称“雁使”,邮政机构雅称“鸿邮”。

现代文化符号转化

1958年中国邮电部发行纪念邮票,以鸿雁飞越广播塔象征通信现代化。国际邮联大会视觉设计沿用鸿雁元素。元代郝经羁留南宋时真实使用雁足系书传信,现存最早实物印证。