核心语义与典故出处

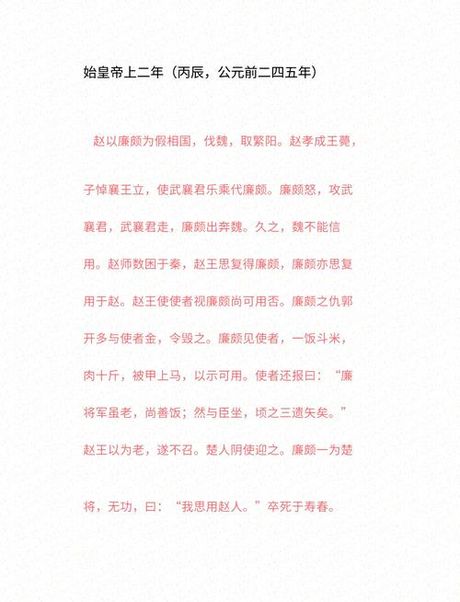

"廉颇老矣"出自南宋辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》末句"凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否",其历史典故源自西汉司马迁《史记·廉颇蔺相如列传》。该典故描述战国时期赵国名将廉颇晚年境遇:赵悼襄王听信谗言罢免廉颇,致其流亡魏国。后秦军攻赵,赵王欲重新启用廉颇,遣使者考察其身体状况。廉颇当使者面"一饭斗米,肉十斤,被甲上马",展示尚能征战。使者受奸臣郭开贿赂,谎称廉颇"顷之三遗矢矣"(片刻如厕三次)。赵王误信其老迈无用,终未召回。

现代引申含义

"廉颇老矣"比喻个体虽具才能却因年龄遭弃用,凸显壮志难酬的无奈。常见使用场景包括:

能力与年龄的错位评判:强调生理年龄无法掩盖实际能力,批判以年龄否定价值的偏见。

政治生态的隐喻:映射人才受小人谗言所害的困境,揭露权力机制对忠良的倾轧。

老当益壮的精神象征:肯定晚年仍欲贡献所能的积极姿态,成为"老骥伏枥"的同义表述。

辛弃疾的文学化用与创作背景

公元1205年,66岁的辛弃疾任镇江知府,登京口北固亭怀古抒怀。时值权臣韩侂胄筹划北伐,表面起用主战派元老辛弃疾,实则仅作政治招牌。辛弃疾忧心草率北伐重蹈覆辙(引刘义隆"元嘉草草"为鉴),借廉颇典故抒发三重愤懑:

- 朝廷对老将"用而不信"的冷漠

- 个人报国无门的悲怆

- 对南宋苟安政治的尖锐批判

词中"尚能饭否"的叩问,成为英雄失路的经典文学意象。

廉颇人物历史原型

廉颇(前327-前243),战国四大名将之一(与白起、王翦、李牧并称)。赵惠文王时期屡破齐秦,受封上卿。军事成就包括:

- 固守长平三年抵御秦军(后因赵括代将致败)

- 击退燕军入侵并反攻包围燕都

- 任相国期间整顿赵军战力

品格特质兼具骁勇与自省:负荆请罪彰显知错能改的大将气度;流亡楚地仍心系赵国,体现家国情怀。最终客死楚国寿春,终年84岁。

文化影响与使用边界

该成语需区别于普通衰老描述,核心在"能"与"用"的矛盾。误用场景示例:

非能力型衰老:纯生理机能衰退不适用此典

主动隐退:自愿退场者不属"壮志难酬"范畴

当代引申已突破年龄框架,延伸至所有"实力遭体制性忽视"的群体,如技术迭代中的经验型人才、转型社会中的传统技艺传承者。

邯郸市邯山区现存廉颇塑像,佐证其精神符号的当代延续。