在中国古代诗歌中,"平平仄仄"是一个重要的概念,它代表着诗歌的韵律和节奏。这个概念源自于古代汉语的声调特点,对理解中国古代文学和诗歌有着重要意义。

什么是平平仄仄?

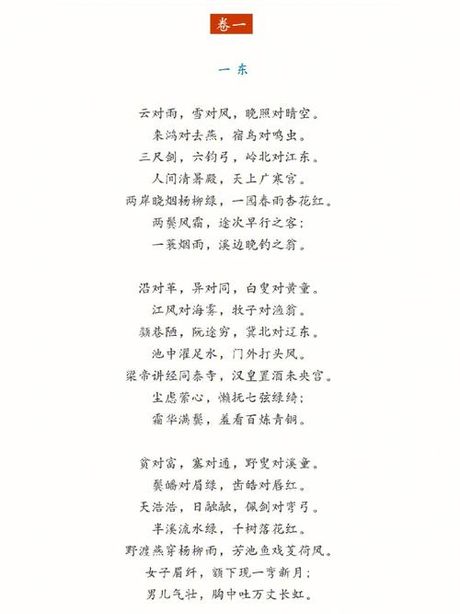

"平平仄仄"是古代汉语诗歌中用来描述声调的一种方式。"平"指的是平声,即声调平稳,不升不降;"仄"则指仄声,包括上声、去声和入声,这些声调或上升或下降或短促。在古代汉语中,声调不仅影响词语的意义,还影响诗歌的韵律美。

平平仄仄在诗歌中的作用

平平仄仄的运用,使得古代汉语诗歌具有独特的韵律美。它通过声调的起伏变化,创造出音乐般的节奏感,增强了诗歌的表现力和感染力。同时,平平仄仄也是诗人表达情感、营造氛围的重要手段。

平平仄仄的历史演变

平平仄仄的概念起源于古代,随着汉语声调的发展变化,平平仄仄的运用也经历了不同的阶段。在唐宋时期,平平仄仄的运用达到了高峰,许多脍炙人口的诗歌作品都遵循着这一韵律规则。

平平仄仄的现代意义

尽管现代汉语的声调有所简化,平平仄仄的概念在文学创作中依然具有重要意义。它不仅帮助我们更好地理解和欣赏古代诗歌,还能在现代文学创作中,为我们提供一种独特的韵律美。

平平仄仄是中国古代诗歌韵律的重要组成部分,它不仅体现了古代汉语的声调特点,也赋予了诗歌独特的音乐美。了解平平仄仄,有助于我们更深入地欣赏和理解中国古代文学的魅力。