词语构成与误用本质

"怂人听闻"是现代汉语中的常见误用形式。正确成语应为耸人听闻。该混淆源于"耸"与"怂"的语音相近性。"耸"在此语境中意为引起注意或使人吃惊。其核心含义指向故意夸大事实以制造震惊效果的行为。

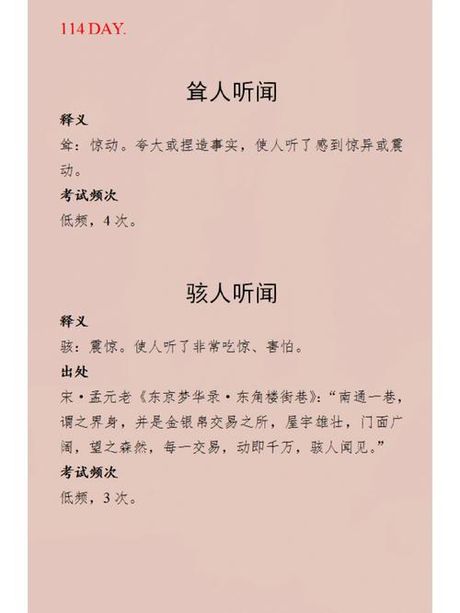

语义差异:耸人听闻与骇人听闻

耸人听闻强调主观意图的夸张表述。常见于新闻报道或广告宣传中为吸引关注而扭曲事实的手段。骇人听闻侧重客观事件的恐怖性质。出自《东京梦华录》,描述金银交易场景中"动即千万"的巨额规模引发的震撼感。其语义核心是事件本身使人惊骇。隋朝著作郎王劭编造"神龟显字"等谣言巩固政权,此类行为被史书记载为骇人视听的典型。

| 对比维度 | 耸人听闻 | 骇人听闻 |

|---|---|---|

| 侧重点 | 主观故意夸大 | 客观事件恐怖 |

| 语义强度 | 人为制造的震惊 | 事实引发的惊骇 |

| 行为主体 | 传播者主动作为 | 事件本身特性 |

| 事实依据 | 事实被故意扭曲 | 事实本身震撼 |

| 情感色彩 | 含贬义,批评夸大 | 中性,描述震撼 |

怂的现代语义演变

"怂"单字释义指向性格懦弱。陕西方言将其发展为丰富的情感载体:笨怂、瓜怂等复合词描绘不同维度的怯懦状态。网络语境赋予"认怂"策略性退让的新内涵。旅行场景中规避冲突被视作成熟的风险管理。对推销者简单拒绝而不羞辱,属于权宜之怂的实践智慧。韩信承受胯下之辱的历史案例表明,表象的怂可能蕴含深层生存策略。婚姻矛盾中选择退让可能达成更优解决方案。

误用溯源与语言规范化

清代恽敬《杂记》记载地方官员利用耸动性言论达到政治目的。宋代御史洪天锡以直谏震撼朝堂,其奏章内容构成成语的典故来源。语言误用导致语义系统紊乱。"怂人听闻"的错误组合混淆了行为动机与人格特质的界限。正确区分需回归典籍:

- 《隋书》用"骇人视昕"描述离奇谣言

- 朱熹批评"浙中近年怪论百出,骇人听闻"

正确使用场景

媒体传播领域需警惕耸人听闻的标题党行为。某地商贩用工业酒精制酒的报道属于骇人听闻的真实事件。人际沟通中主动"认怂"体现情绪管理能力。客户争执时选择退让可能达成更优方案,此语境中怂是策略性妥协的代名词。文化解码需结合语境。钱钟书"怂/您"的文字游戏揭示心上几人的情感隐喻,与怯懦语义完全剥离。

语言规范化要求明确区分成语本义。传播行为中故意夸大用耸人听闻,客观恐怖事件用骇人听闻,人格特质描述用怂人特征。成语混用将导致语义系统紊乱。